|

�S������I�����C���ŎQ�� |

�@2��10���A���̎��݂ƂȂ�u�x�e���������̂��߂́w������̒S����x�Â���o���𗬏W��v���I�����C���ŊJ�Â��܂����B

�@�x�e���������Ɍ��������b�Z�[�W��`����W��Ƃ��Ċ�悵�����̂ł����A����ɂƂǂ܂炸�A�S�i�@�̑g�D�̕������������d�v�ȏW��ƂȂ�܂����B

���̐���Ɏ�n���ӔC������

�@����s��������ψ����́A�u���̂܂܂̑g�D�ł́w�{���ɐ�]��������萔�z�u���čō��قƂ̌��E�ՂɐӔC�������A�s���{���P�ʂőg�����Ɛڂ��鋒�_��u���x�Ƃ����w���̑g�D�x���ێ��ł��邩�ǂ����̐��O��ł��v�Ƙb���n�߁A�����ɁA���グ�ւ̍����I�Ȋ��҂�A�X�g���C�L�ɑ��鐢�Ԃ̎x�����W�܂��Ă���Ȃǂ������ɁA�J���g���́u�����̃`�����X�v���Ƃ̏�F���������܂����B���킹�āA�u�S�i�@���ٔ����ʼnʂ����Ă�������̑���Ƃ���܂ł̐��ʂ͒N�ɂ��ے�ł��Ȃ��v���Ƃ��������A���߂ĐE��ɍL���S�i�@�ւ̌��W���Ăт�����K�v��������܂����B

�@���̂����ŁA���̏W��̑ΏۂƂ��đz�肵��50�Α�̐l�����ɑ��āu��y������S�i�@�������p���A�S�i�@�̂������œ��������邱�Ƃ��ł������������A���́w��Ȏd�g�݁x�����̐���ɂ�����Ǝ�n���ӔC������v�Əq�ׁA�u�����ЂƊ撣�肵�āA�Ⴂ���ԂɃo�g�����q���܂��傤�v�Ɠ�����̈�l�Ƃ��ă��b�Z�[�W�𑗂�܂����B

�����̑��̃o���A�i�ǁj���Ȃ�����

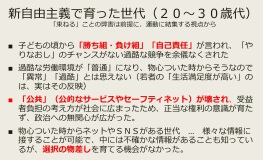

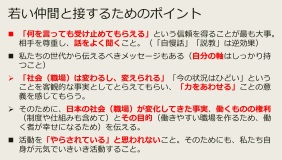

�@��̓I�ɂ́u20�Α�E30�Α�ɒS����ɂȂ��Ă��炤���Ƃ��A�������̖����v���Ƃ��ĎႢ���Ԃƈꏏ�Ɋ������邱�Ƃ��Ă��A���{�ŐV���R��`�̐���������߂邽�߂Ɍ�������J���g�����o�b�V���O���ꂽ���������邱�ƁA����ɂ���Ċe����̐l���������e���ɂ��ĕ��́E�𖾂��������ŁA20�E30�Α�̈�ʓI�ȓ�����ڂ��邽�߂̃|�C���g�����܂����i�}1�C2�̂Ƃ���j�B

�@���̂����ŁA�Ⴂ���ԂƐڂ��邽�߂ɁA�@�܂��͂Ƃɂ����b�����Ă݂�A�A�u�J���g���������Ă���v�킯�ł͂Ȃ��i�u�J���g���o�b�V���O�v����̃g���E�}����E�p���悤�j�A�B�u��肽���Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��u�������킩��Ȃ��v�u����Ă����̂��ǂ����킩��Ȃ��v�̂����Ԃ��ƃA�h�o�C�X���A�u�����̑��̃o���A�i�ǁj���Ȃ������v�ƌĂт����܂����B

|

|

| �}�P |

�}�Q |

�u���q�l�����v����߂āA�ꏏ�Ɋ�������g�D��

�@�e�n�̊����ł́A���̈琬�ɂ��āu�ސE������y�����ɐϋɓI�ɓ��������Ă������Ƃ��A���̊����̓y��ɂȂ����v�i����j�A�u�{����N���̍s���ȂǂɐϋɓI�Ɏ��𑗂�o���Ă���v�i�������j�A�u�x�e��������������w�K����ƂƂ��ɁA�v�������Ď��ɖ�����C���Ă���v�i��B�n�A�j�Ƃ�����������܂����B

�@�����āA���c�N���c������u�o�g������鑤�v�̐N�̗��ꂩ��i�ʌf�j������A�e�Q���҂��犈����̔Y�݂ƂƂ��Ɋ��z��Ƃ肭�݂̌��ӂ�������܂����B�Ƃ�킯�u�N���w���q�l�����x���Ȃ����Ɓv�Ƃ������c�c���̒�N�Ɋւ���āu�N�ɂ�����炸�A�������^���𐿂������āA�g�������w���q�l�����x���Ă������Ƃ��A�g�D�̎�̉����������̂ł͂Ȃ����B�݂�Ȃňꏏ�Ɋ�������g�D�ɕς��Ă������Ƃ��K�v���v�Ƃ̎w�E������A�W��̂܂Ƃ߂Œ���ψ��������̓_���������āA���̌��ʂ�S���̑g�����ɍL���Ă������Ƃ��m�F���܂����B

�u�N�̗���v����̃��b�Z�[�W

�S�i�@�N���c���@���c�t��

�N�����q�l�������Ȃ�����

�@�N�Ɛڂ����ŔO���ɒu���Ă������������̂́A�N���u���q�l�����v���Ȃ����Ƃł��B�N���Ɏv�����܂�A�ςɊÂ₩���Ă��܂����Ƃ�����Ǝv���܂��B�g���͑g������x�����ăT�[�r�X����Ƃ��������̑g�D�ł͂Ȃ��̂ŁA�N�ɑ��Ă��u���q�l�v�ł͂Ȃ����������Ɠ����u�g�����v�Ƃ��Đڂ��邱�Ƃ���ł��B

�@���̏�ŁA����������̓I�ɁA�ȉ���4�̂��ƂɋC��t���Ă������������Ǝv���܂��B

�@�N�́u�g�������v����Ȃ��B

�@�R���i�Ђō̗p���ꂽ�N�̑����͊����Ɋւ�������Ƃ��Ȃ��A�g���Ɋւ���m�����Ȃ�����ɕΌ�����������܂���B

�A�����ɂ͒��킪�K�v�B

�@�N���������邽�߂ɂ́A���ɂ͏���������Ƃւ̒�����K�v�ł��B

�B���ɂ͌�����E�C���B

�@���w��o�����Ƃ����Ċw�Ԃ��Ƃ͑�ł����A�ʓ|�ł�����܂��B���ɂ͐N�̂��K��@���Ȃ���w�т𑣂��Ă��������B

�C�N�̕\�ʓI�ȃj�[�Y�ɘf�킳��Ȃ��B

�@�N�͌o����m���̏��Ȃ��䂦�A�Z���I�Ȉӌ����o���Ă��܂����Ƃ�����܂��B�u�N�̈ӌ����Ő�[�̈ӌ��v�Ǝv�����ނ��ƂȂ��A��ÂȎ��_���猩����Ă������������ł��B

�o�g���^�b�`�̕��@

�@������Ƀo�g���^�b�`�����Ă������߂ɁA��̓I�ɂ͎��̂悤�ȍs�����Ƃ��Ă����������Ƃ��L�����Ǝv���܂��B

�@�N���g���ɂȂ��ނ��߁A���܂߂ɘb�������邱�ƁB

�A�N���g�������ɎQ������Ƃ��ɂ́A���̊����̖ړI����������邱�ƁB

�B��c�́A�����Ɏ��Ԃ̂�����N�̃y�[�X�ɍ��킹�Đi�s���邱�ƁB

�C����I�ɖJ�߂Ă��C�������o�����ƁB

�D�{����N���̏㋞�c�ɐN��ϋɓI�ɑ���o�����ƁB

�E�N��g�D���A�N�g�D�̒��Ő�y�����y�֊����������p���ł����z����邱�ƁB

�F�N�̃��[�_�[���ЂƂ�ڂ����ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�����̐N���ꏏ�Ɉ�Ă邱�ƁB

�G��E�������p���Ƃ��ɂ́A��邱�ƃ��X�g����邱�ƁB

�M�����Ăق���

�@���͂��łɑS���e�n�ʼn���o���n�߂Ă���N�����܂��B�N���������C�ɂȂ��Ă���w�i�ɂ́A�S�i�@�ɑ���M��������܂��B��y�����N��M�����āA�����p���ł������������ł��B

|