|

労働組合活動の「見える化」をすすめるうえで、もっとも力になるツールは機関紙。ネット全盛の時代になっても、職場で組合員一人ひとりの手元に届く紙面は、特別な意味を持っています。

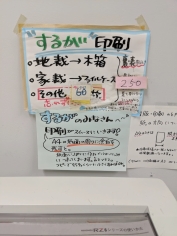

静岡支部で発行されている「日刊するが」は、1967年11月20日に誕生してから52年間、欠かさず職員のもとに届けられ、12月3日付けで12742号を迎える分会機関紙です。全司法本部の鳥井書記長が静岡支部を訪問し、「日刊するが」編集員のみなさんに「職場新聞に載せる思い」をお聞きしました。

「仲間の顔が見えること」へのこだわりと、「楽しみながら作ること」の大切さが伝わってきました。

編集委員が自由に作る個性豊かな紙面

|

前列左から、

岩井、佐野、岡端、里、鳥井書記長。

後列左から、藤田(綾)、小林、増田、

玉田、加藤、佐々木、藤田(直) |

|

|

|

|

平安調のイラストが個性的 |

鳥井 「日刊するが」はどういう体制で作っておられますか?

岡端 編集委員は現在7人で、火曜日と金曜日の週2回発行しているので、それぞれの担当を4人と3人で分けて作っています。1人が月1?2回担当することになりますが、基本的には担当した人にすべて任せて作っていただいています。

加藤さんは特徴のある絵を描いてくれますし、佐野さんは鉄道の記事を、玉田さんは子育て日記を書いたり、お子さんが描いた絵を載せてくれたりと、担当する編集委員によって個性や特徴があり、それも面白いと思っています。

鳥井 本部にも送ってもらっているので、いつも読んでいますが、加藤さんの絵は面白いですね。

加藤 季節の風物詩を描いたり、今年は皇室関係の行事もあったので、記念になるんじゃないかと思って描いています。

里 加藤さんは雅楽をやっていて、平安時代の雰囲気の絵を描きますよね。

鳥井 自分が作った新聞が職場で配られた時には、周りの人から反応はありますか?

加藤 うちの部屋では反応はありますね。一生懸命に描いているので、気を使ってくれているのかもしれませんが・・・。

藤田(綾) 佐野さんの鉄道の話は、細かい字でびっしり書いてあるけど、つい読んでしまいます。隠れファンが結構います。

加藤 誰が書いているか今日まで知らなかった。

佐野 誰が書いているかわからないぐらいがちょうど良いんですよ。

藤田(直) 得意な人が一人で作るのではなく、みんなで作ることを心がけてきたのが、「するが」が長く続いている最大の理由だと思います。紙面の大きさも、今はだいたいA4ですが、もっと大きな判で作っている人もいたし、創刊当時はもっと小さい判でした。編集委員が自由に作るのが「するが」の良さだと思っています。

活動に関する記事も、わかりやすく工夫

|

|

支部委員長の似顔絵を大きく |

鳥井 記事を書く人と紙面を編集する人は別々ですか?

岡端 担当者によりますね。こちらから原稿を渡す時もありますし、お任せの時もあります。

まず、編集長の私と2人の副編集長で相談して、発行日の2週間ぐらい前に発行計画を立てるようにしています。そして、担当の編集委員に来ていただいて、メインの記事を決めたり、サブの読みやすい記事を考えたりしています。今はちょうど、支部交渉に向けて職場会を開いているので、職場会で出た要求について書いてもらっています。

急に記事を差し替えることもありますが、編集委員はみんな臨機応変に対応してくれるので、助かっています。

鳥井 労働組合のとりくみやスケジュールなども掲載されていますが、これも担当の編集委員が書かれるのですか?

岡端 労働組合として載せないといけない記事は、基本的には、支部が「全司法しずおか」に載せていますが、職場大会の呼びかけや署名など、分会的な記事を「するが」に載せる場合には、職場委員に書いてもらっています。私から職場委員会にお願いして記事を書いてもらいます。

鳥井 「職場委員会」というのは他の支部にはない仕組みですね。

佐々木 今、静岡は本庁分会(静岡分会)がなくなっています。分会を再開してほしいという提起が支部からあって、そのための話し合いをしたのですが、分会再開ではなく、職場会を優先させようという結論になり、職場会をすすめる職場委員のまとめ役として、現在は、職場会長を藤田(直)さん、事務局長を私がやっています。分会は再開できませんでしたが、職場会を大切にしようという議論ができたのは、良かったのではないかと思っています。

鳥井 静岡の機関紙は、手書きが良い雰囲気を出していますね。

藤田(綾) 基本的にパソコンで作ってあって、タイトルや見出しなど、そこに手書きがちょっと加わると読みやすくなると思って書いています。

増田 藤田さんには支部機関紙の「全司法しずおか」もお願いしていますが、私がベタ打ちで原稿を渡すと、きれいに仕上げてくれて、本当に助かっています。例えば、交渉の重点要求を書いた原稿だったら、きれいにレイアウトして、手書きの吹き出しをつけて「いいぞ」「ダメだ」とか「絶対昇格!」とか書き入れて、一気にわかりやすくしてくれます。

藤田(綾) 「するが」は自己満足で出せてしまう、失敗しても次があるし、あまり構えなくても良いので、楽しく作れます。「全司法しずおか」はそうはいかないのですが、それでも、つまらないと続かないので、お知らせだけの新聞にしない。上位下達になると読まれないので気をつけて、委員長の似顔絵を大きく描いたり、ハイキングのことを書いたり、支部の教宣紙でも自分が好きで作れるところを増やそうと思っています。

増田 ほんとにおんぶに抱っこで、私のわかりづらい文章でも、ちょっと言葉を書き添えてくれるだけで、わかりやすく、伝わるものに変えてくれます。教宣紙の中で遊んでくれればいいので「好き勝手にいじってください」という感じでお願いしています。

みんなが出そうとしているから発行できる

|

|

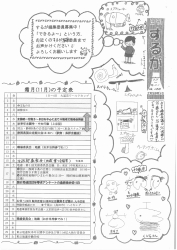

職場ごとに仕分けして届けます |

鳥井 「するが」の編集委員はどうやって選出しているんですか?

岡端 編集委員は誰でもできるので、まず、支部や女性部の役員を選んで、その後、執行委員はできないけど職場委員ならできるという人にお願いして、教宣ぐらいならできるという人を…と、順番に選んでいくので、編集委員は最後に決まります。

鳥井 「一人一役」的にみんなで活動を支えるようになっているんですね。それは素晴らしいです。

加藤 私は新聞づくりが好きだという気持ちもあって、長くやっています。

岡端 去年は編集委員が15人いて、初めてやる人もいたので、一からレクチャーして、誰でも無理なくできるようにサポート体制を組んだり、工夫しました。

小林 そうは言っても「新聞づくりは苦手なので、今年は職場委員をやります」という人もいましたね。「するが」は必ず予定どおりに発行していますし、遅れることも滅多にありません。こんなふうに、きちんと出るのはすごいなあと思っています。みんなが一生懸命に出そうとしているからですし、作るだけじゃなくて、届けてくれる人も必要なんですよ。家裁は庁舎が離れていますが、毎回届けてくれる人がいます。

鳥井 みんなの協力があって発行できて、配布できるということですね。ところで、何か苦労している点はありますか?

藤田(綾) 発行していての苦労は感じないのですが、編集委員が減り、「日刊」でなくなっていることを考えると、そこが苦労している点かなと思います。週2回になってしまっているので、「日刊」と冠していてよいのか…。

増田 いつの日にか「日刊」に戻したいという気持ちはあります。

小林 教宣だけでなく、組合員拡大も含めて、組合活動全体について次世代への引継ぎができていないのが、静岡支部の課題だと思っています。

作り手の顔も、職場の人の顔も見える機関紙

|

|

子どもさんが描いた絵を余白に |

|

|

|

|

誰でもできる体制で |

鳥井 みなさんは、どのぐらい時間をかけて「するが」を作っていますか?

玉田 編集長から記事が来て、余白に子どもの絵などを載せたりしていますが、貼り付けるだけなので、そんなに時間はかかりません。

加藤 絵だけなら、発行日の前日に3時間…

全員 おおっ!

鳥井 それを、前日に描くんですか?

加藤 前日になって、切羽詰まらないと描けないんですよ。

藤田(綾) 前もって作っておくのは「日刊紙」ではないですからね。

鳥井 今は週2回ということですが、それでも発行を続けるのは大変だと思います。みなさんは、どういう思いで「するが」の発行を続けていらっしゃるんでしょうか?

藤田(綾) 今は休み時間も短いし、ちょっと廊下で雑談することも難しくなっています。同じ階にいても話をしない、階が違うと顔を合わせない人もいるんですよね。昔なら、誰かが職場を休んでいれば、ほぼ把握できたのですが、交流がないと、そういうこともわからなくなってきます。そういう中でも、日刊紙を通してみんなの顔が見える、「これ、〇〇さんの記事だな」ということがあると、この人は元気かなとか、忙しいのかなとか伝わってきます。「するが」を通して、作り手の顔も見えるし、職場の人たちの顔も見えるということができたら良いかなと思って発行しています。

支部の機関紙だと、労働組合の機関としてお伝えしなければならないことを載せないといけない役割がありますが、「するが」は自由なんですよね。わかってもらえる、読んでもらえるように、職場の人が載ると良いなとか、季節感があると良いなという感じで作っています。秋なら、栗のイラストがあるだけでも良いな…とか。

藤田(直) 特に夏休みは職場に紙面づくりを任せて、自由に作ってもらっています。夏休みはこうやって過ごしますとか、どこへ行ってきたとか書いてもらっていて、あれは見ていると面白いです。そういう気軽さで自分の思っていることを書いてもらって、職場の声を生で聞くような感覚で読んでもらいたいと思っています。

藤田(綾) 4月の職場紹介では、未加入の人や管理職にも書いてもらいますが、拒否されることなく書いてくれて、配られると読んでくれます。みんな、自分のことは知ってもらいたいんだなと感じます。

鳥井 それも、「するが」が長年発行され、職場に浸透しているからこそなんでしょうね。

「読んだよ」の反応でテンションが上がる

|

|

創刊以来の「するが」を保存 |

鳥井 「するが」を作っていてうれしかったことはありますか?

岩井 職場で配られて、周りの人が読んでいるのを見ると、うれしいなと思います。たまに、「あれ読んだよ」と言ってもらえるとテンションが上がって、次もまた面白いもの、読んでもらえるようなものを作るぞ!と思いますね。

藤田(直) 発行回数が重なってくると、記念号を出したりということもありますね。1万号記念の時にはОBも含めて集まってもらったり、記念の冊子や記念品を作ったりしました。

静岡の活動は、派手ではないけど、みんなの顔が見える活動をするということで、職場会と教宣紙を大事にしてきました。組合員の数が減って苦労することが増えましたが、それでもコツコツと続けていくのが大事だと思っています。

「するが」は管理職にも配っているので、みんなよく読んでいて、時々、「こういうことを書いていたね」という話になることがあります。職場の要求をそこに載せるだけで、当局や管理職にも伝わるし、未加入者も含めてみんなに読んでもらえます。

その他にも、みんなが趣味の話や「旅行に行ってきた」という話を書くと、職場の人に読んでもらえる、みんなの顔が見えるのが教宣紙の良いところだと思います。

岡端 支部交渉で所長に「『するが』を読んでますか?」と聞いたら「もちろん、読んでます」という返事があり、うれしかったですね。

藤田(綾) 「するが」に載せると、当局の反応は速いです。休養室のことを書いたら、すぐに対応してもらったこともあります。

お弁当を持って気軽に職場会に集まろう

|

|

職場会のとりくみに感心 |

鳥井 先ほど、職場会の話が出てきました。全司法は今、全国で「職場会をやろう」と提起しているのですが、静岡ではどのぐらいのペースで職場会をやっているのですか?

加藤 家裁の事件部は毎週やっています。今は職場の要求書を作るための話をしていますが、時間がある時には、カードゲームをやったりしているんですよ。

小林 民事部は月1回、話題がなくても、お弁当を持って気軽に集まろうという感じでやっています。伝達事項も集まった方が伝えやすいので、書記局や厚生室を使ってやっています。

藤田(綾) 続けるためには、次回を決めることが大切ですね。または「月初めの〇曜日」とか決めておくと良いと思います。

里 簡裁と検審は人数が減ってしまったので、今年は合同でやっていますが、仕事の内容も要求も違うので、一緒にやるのは難しいと感じています。何か課題があった時に日程調整をしてやっていて、最近は、全司法大運動と速記官署名、要求書の確立、組織拡大などで話し合いました。

佐々木 家裁が週1回職場会をやっているという話を聞いて、「職場会を大切にしよう」と話し合った時のことを思い出しました。特に目的がなかったとしても、毎週集まって顔を合わせて、お互いに元気かどうかわかるといったことが、実は大切なのだと思います。改めて、そうした基本に立ち返りながらやっていきたいと思いました。

労働組合を身近に感じてもらいたい

|

|

良い感じに仕上がりました |

鳥井 静岡支部は各分会や女性部も機関紙を出していましたね。

藤田(綾) 女性部の役員も少なくなって、機関紙の「ちゃっきり娘」は、昨年度はなんとか3号発行できたという感じですが、役員のみなさんは子育てなどを抱えながら、よく頑張っているなと思います。

小林 管内分会の機関紙は、このところ発行ができていなかったのですが、浜松分会の組合員が10月から分会紙「遠州なだ」を再発行してくれるようになりました。この座談会に向けて、「とりあえず週刊を目標に発行し、レールが引けたら若い人たちにも記事を書いてもらったり、編集委員会を開いたりして定着させていきたい。生活を豊かにすることが労働組合の役割だと思うので、生活情報や遊びの情報も掲載して、労働組合のことを身近に感じてもらえるようにしたい。楽しい新聞であれば、職場も楽しくなるので、自分も楽しみながら教宣をやっていきたい」とのメッセージが届いています。

鳥井 今回の座談会を通して、組合員同士をつなぐ機関紙の役割、とりわけ、分会機関紙や職場新聞の役割を感じました。

他の支部でも、そんな機関紙発行や職場会のとりくみが広がっていけば良いなと思います。

|