|

�@�S�i�@��2�N��1��J�Â��Ă���i�@���x�����W��A4��22�`23���ɐÉ����M�C�s�ŊJ�Â���܂����B���̏W��́A�J�������̉��P�Ƃ��킹�đS�i�@���ړI�Ƃ���u�����̂��߂̍ٔ����v���l���邽�߂ɊJ�Â��Ă�����̂ŁA����́u�w�ٔ��葱�̂h�s���x�Ɨߏ�Z���^�[�\�z�̎����Ɍ����āu���ٔ����̗��j�Ɖۑ�v���e�[�}�Ɋw�K�Ɠ��_���s���A����̉^���̕��������l����W��ɂȂ�܂����B

�ٔ��葱�̂h�s���A�ߏ�Z���^�[�\�z�������̉ۑ��

|

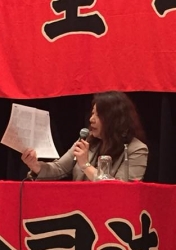

| �h�s�A�ߏ�Z���^�\�Ńp�l���f�B�X�J�b�V���� |

�u�i�@����Ɋւ�鍑���I��Ղ̐����v�Ƃ���

�@��1���ڂ́u�w�ٔ��葱�̂h�s���x�Ɨߏ�Z���^�[�\�z�̎����Ɍ����āv���e�[�}�ɁA�S�i�@������3�l�̃p�l���X�g�ɂ��p�l���f�B�X�J�b�V�������s���܂����B

�@�������L���́A3��30���Ɏ��܂Ƃߌ��ʂ����\�����u�ٔ��葱���̂h�s��������v�i���t���[�ɐݒu�j�̐R�c�o�߂��ӂ܂��A4��3���ɔ��\�������L���k�b�̎�|��������A�u�ٔ����ɂ����邱��܂ł̂n�`���A�h�s���̌o�߂Ƒ����̂����ɗ����A�O���̈�ł���i�@����Ɋւ�鍑���I��Ղ̐����Ƃ��āA�\���ȗ\�Z���m�ۂ��čs���K�v������v���A����̂Ƃ肭�݂̎��_�₻�̔w�i�ɂ�����ӎ��������܂����B

�@�ߋE�n�A�ψ����̖V�_���͂���́A�S�i�@���u�ߏ�Z���^�[�\�z�v�𒆐S�Ƃ����u�h�����v���62����i2005�N�j�Ō��肵�����̏��L���Ƃ��āA�u�ߏ������́A���Ƃ̍����ɑ���l�������ړI�ɊĎ�����ɂ߂ďd�v�Ȏi�@��p�ł���v�Ƃ̔F������o�����āu�v�̈Ӌ`�ɂ��ďq�ׁA���̌�̏�ɂ��G��Ȃ���A�u�ߏ�Z���^�[�\�z�v�����ɂނ��āu�������������ׂ����v���Ƃ̈ӌ����q�ׂ܂����B

�@�{�����L�����S���̐ē��T�L�������s�ψ��́A�ߏ�Z���^�[���ݒu���ꂽ�ꍇ�̋Ζ��Ԑ��̂������A�Z���^�[�ɏW����ʗߏ�ȊO�̌�����ێ߁E���R���Ƃ����������ɂ��Ă͋Ζ����Ԃ̊��U��ύX�⒴�ߋΖ����ŏ�������K�v�����邱�ƁA���ɊǗ��͋@�B�x���A��������͊��ɂ���ʒB�ɑ����ď������邱�ƂŁA�h�������p�~�ł���W�]�������܂����B

�u�h�������̉����A���ꂵ���Ȃ��v

�@�e�p�l���X�g�̔���������̃f�B�X�J�b�V�����ł́A�ٔ��葱�̂h�s���ɂ��āu���������̘b�ł͂Ȃ��A���{�̐���Ƃ��đ����e���|�Ői�ނ̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̌��ʂ���������A�E��ŔF�����L����ƂƂ��ɁA�S�i�@�Ƃ��ĐϋɓI�ɂƂ肭�݂�i�߂�K�v�����m�F����܂����B�܂��A�u�ߏ�Z���^�[�\�z�v�ɂ��ẮA�ō��ق������������߂Ă���l�q�����������邱�Ƃ��w�E����A�t���A�����ł́u�h�������̉����͂��ꂵ���Ȃ��v�u�����̘b���܂ł͖����ꂾ�Ǝv���Ă������A�����ł̋c�_���āA�����I�ŁA�����\�ȕ��Ǝv�����v�Ƃ������������������܂����B

�@�������L���͂܂Ƃ߂̔����̒��Łu�ߏ�Z���^�[�\�z�ɂ��ẮA�����̋c�_���ӂ܂��A7���̑����o�ċ�̓I�ȗv�����܂Ƃ߂Ă��������B���ʁA�ō��ق������߂ɂ��A�e���ŏh�����Ԑ������E�ɗ��Ă��邱�Ƃ��A�����ق���ō��قɓ`�������Ă������v�ƒ�N���܂����B

�T�O�N�O�́u�i�@�̊�@�v�̎��ォ�獡�A�w�Ԃׂ�����

|

| �u������đq�ٌ�m |

���ۂ⎩�q�����߂���ٔ��Ɛ[���W��������

�@2���ڂ̃e�[�}�́u���ٔ����̗��j�Ɖۑ�v�ŁA�������i���{����@���Ƌ���j�����ǒ��̕đq�m�q�ٌ�m����A�Ƃ�킯1960�N��㔼����70�N�㏉�߂ɂ����Ắu�i�@�̊�@�v�ƌĂꂽ����ɏœ_�Ă��u�����܂����B

�@�ٔ������ǂ��ٔ����̔������e�ɉ�����A�܂��A�����I�Ȑl������ōٔ����̎s���I���R��D���Ă������Ɣᔻ�����u�i�@�̊�@�v���N���������ɂ��āA�đq�ٌ�m�͍���A�b��A�����i�C�L�ȂǓ��Ĉ��ۏ��⎩�q�����߂��鎖���Ɛ[���ւ�肪���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�ጛ���@�R�����̐ϋɓI�ȍs�g�ȂǁA���@�ɂ��ƂÂ����ٔ��̂�������������A���H���悤�Ƃ����ӗ~�I�ȎႢ�ٔ��������̎��݂ɑ��āA�c���k���Y�i��2�㒷���j�A�Γc�a�O�i��5��j�A�ю�d�C�Ƃ������푈�ӔC�����邱�ƂȂ����ٔ����̊������`�����Ă����ٔ�����������@��������A�����ƈ�̂ƂȂ��Ă����ׂ����Ƃ����̂����Ԃ������Ǝw�E���܂����B

�@�܂��A���{�����̂��ƁA�͂��߂ċ�̓I��9���������_���Ă����ɂ��G��Ȃ���A�u���̍����Ɋւ�鐭���O�ɂ������A�ٔ������ǂ̖{���́A���������ƕς���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̖���N������܂����B

�u�O������ǂ������Ă��邩�v�Ƃ������_���d�v

�@�u����̒���ψ����Ƃ̑Βk�ł́A�u�i�@�̊�@�v�Ŕ����I�Ȗ������ʂ������ю�d�C���������n�ُ����Ƃ��ĕs���J���s�ׂ�g�D�I�ɍs���A�S�i�@�ׂ��Ɏ��O��R�₵�����ƁA���ɊǗ��K���{���E�v���[�g�֎~�ʒB�����̎���ɍ��ꂽ���ƂȂǁA�����̍ٔ������ǂ̍U�����S�i�@�ɂ��������Ă������Ƃ�A�Γc�a�O�����̂��ƂŁA����܂ł̍ō��ٔ�����Č������̃X�g���C�L�̑S�ʋ֎~�������Ƃ���S�_�є������o���ꂽ���Ƃ��b��ɂȂ�܂����B�܂��A�����̎i�@���x���v�̕]�����b��ɂȂ�A�@���{�����x��ٔ����ٔ��ȂǁA�����œ������ꂽ���x�ɂ��Ă����ӎ���������܂����B

�@���킹�āA�u�����̂��߂̍ٔ����v��ڎw���S�i�@�̗��ꂩ��́A�ٔ������O������ǂ̂悤�Ɍ����Ă���̂��Ƃ������_�������Ƃ�A����̉^�����l���邤���ł����j���w�Ԃ��Ƃ̏d�v�����m�F�������ƂȂ�܂����B

|