|

| 長岡書記長 |

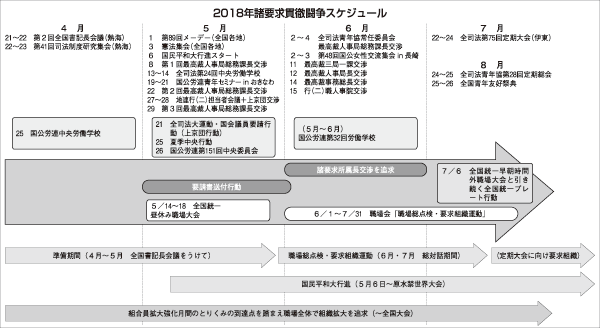

諸要求貫徹闘争は、次年度裁判所予算の策定に、私たちの要求を反映させるたたかいです。全司法はこの時期を全国的な要求の出発点と位置づけ、大幅増員や施設整備をはじめ、裁判所予算の拡充をめざし、全国一丸となった運動を展開します。

諸要求期3つのポイント

諸要求貫徹闘争のポイントは大きく3つです。

1つ目は、全国的な要求の前進をめざす最高裁交渉を全国の運動で支援し、要求実現を職場のたたかいによって後押しすることです。諸要求貫徹闘争は、裁判所予算の拡充をはじめ、全国的な要求の前進をめざし、全司法本部と最高裁との交渉を強化していくことが重要となり、全国統一の行動の積み上げや職場からの上申闘争などにより、私たちの要求の切実性・正当性を当局に示し、最高裁交渉を現場から支援することが必要です。そのためには、全国統一の行動を全員結集で貫徹し、全国の組合員が一致団結してたたかうことが不可欠です。

2つ目は、秋季年末闘争に向けた地連・支部における要求の掘り起こしを行うことです。全司法は新たな組織方針のもと、職場における対話活動を運動の基本に据え、職場会活動を重視したとりくみをすすめてきました。諸要求貫徹闘争においては「職場総点検・要求組織運動」として、全ての職場で職場会を開催し、対話で得られた職場の要求を全体のものとし、9月の定期大会で支部独自要求として確立するなど、秋季年末闘争の立ち上がり早い展開をめざしたとりくみを展開します。

3つ目は組織強化・拡大です。職場会を軸とした対話活動や、職場諸要求実現に向けたそれぞれのとりくみを組織強化・拡大と一体のものとし、職場の団結を強めることを意識的に追求します。また、4月新採用の継続的な加入の働きかけや未加入者への呼びかけを行うなど、組合員一人ひとりが組織拡大の「担い手」となって、職場から組織拡大を押しすすめていきます。

繁忙部署への人員純増、必要な人員の確保を

成年後見や調停をはじめとする家事事件が更に増加するとともに、児童福祉法等の改正などにより家裁の機能強化が国民の要請となるもとで、引き続き家裁の人的態勢整備が求められています。また、民事事件の複雑困難化や刑事訴訟法の一部改正等により一つひとつの事件処理に手間がかかり、事件数に表れない負担が高まっています。加えて、依然として事務局の繁忙状況は解消されておらず、業務量に見合った人員の確保が求められます。こうした状況のもと、連年に渡って地方から中央・大規模庁へのシフトが行われ、その傾向は4月の人員配置でも顕著となっています。地方の職場の負担や不満は非常に大きくなっており、内部努力のみを強調する人員シフトを縮小するよう強く求めるとともに、繁忙部署への人員手当は純増を基本とし、地方職場の実態や特性等を踏まえた必要な人員確保を行うよう求めます。

この間、最高裁がコンプライアンスや適正化を過度に強調するもと、職場では事務の硬直化や業務量の増加を招いています。長時間労働の是正やワークライフバランス確保の観点からも、事務の簡素化・効率化を「現場任せ」や「掛け声だけ」とせず、通達改廃も含めた当局の責任による具体的な事務の省力化を図らせる必要があります。同時に、サービス残業根絶に向けて超勤申告の重要性の共有を全ての職場で具体化させ、時間帯や休日に関わらず、適切な勤務時間管理を徹底させることが重要な課題となっています。

パワハラ、IT化、令状センター、定年延長などが重点

健康管理の課題では、ストレスチェックの受検方法の見直しや集団分析結果に基づく職場環境改善など、運用面の改善が求められます。加えて、職場からパワハラの存在が指摘されるもとで、パワハラに対する指針の策定や総合的な相談窓口体制の確立、一般職も含めた研修・啓蒙活動など、具体的な対策を講じるよう、最高裁への追及を強化します。

この他、裁判手続のIT化や次期システムの開発などIT関連の課題をはじめ、「令状センター構想」の実現や連絡員体制の運用改善などの宿日直の課題、各職種別の要求課題など、職場の切実な要求の前進に向けて、全司法本部は最高裁との対応を強化するとともに、各地連・支部においても職場の実情をつぶさに拾い、対応当局への追及を強めていくことが重要です。

政府が論点整理を行い人事院に対し制度設計の要請を行った「国家公務員の定年延長」については、国公労連に結集し、人事院の検討に私たちの要求を反映するよう追及を強め、賃金水準の確保や短時間勤務制度など多様な働き方の枠組構築、柔軟な定員管理や役職定年制の慎重な検討などを求めていきます。また、裁判所の制度設計にあたっては、全司法との誠実対応を最高裁に強く求めます。

7月6日プレート行動配置

諸要求期の要求前進めざして

職場の要求前進をめざし、当局から最大限の交渉回答を引き出すことを目的に、全司法は最大戦術である全国統一プレート行動を7月6日に配置します。諸要求貫徹闘争では、3回の人事局総務課長交渉、三局一課交渉、人事局長交渉、事務総長交渉を実施しますが、各交渉回答の積極面・消極面を総合的に判断し、各級機関の意見を踏まえて、最終的にプレート行動の実施の可否を決定します。本部が提起する全国統一のとりくみに加え、各支部が自主的・自立的にとりくむ独自の運動を有機的に結び付け、「全員参加型」の運動の展開と組織の強化・拡大を全国で旺盛にすすめていきましょう。

(書記長 長岡文生)

|