|

| 意見陳述する中矢委員長 |

3月24日の衆議院法務委員会において、全司法本部の中矢正晴中央執行委員長が参考人として招致され、裁判所職員定員法の一部改正法(次年度の定員)について、全司法の基本的な立場を表明し、職場の繁忙状況や書記官、家裁調査官の職務内容、事件数に表れない負担などを明らかにしながら、裁判所の人的態勢整備の必要性について意見を述べ、法務委員の質問に答えました。全司法中央執行委員長が参考人として国会で意見を述べるのは歴史上初めてのことであり、運動の貴重な到達点を築きました。

裁判所の人的態勢整備の必要性を強く訴える

中矢委員長の意見陳述では、次年度の定員について、裁判官、書記官の増員数が今年度を下回ること、家裁調査官の増員がないこと、協力義務のない政府の定員合理化計画に協力していることを指摘し、「十分なものではない」と述べ、書記官、家裁調査官をはじめとする裁判所の人的態勢整備の必要性を訴えました。

また、法務委員による質疑では、ワークライフバランス等の定員(事務官17名)についてどう考えるかとの質問に対して、「男女ともに家庭責任を果たしながら、職務に精励できる職場環境を作っていくことが非常に重要」とし「前向きに評価している」と述べました。その上で、「効果を上げるためには不十分な数」と指摘し、育児休業等の代替要員確保の困難性や大規模庁における育児時間の取得状況にも触れ、「次年度以降は数の面でも職種の面でも拡大すること」を求めました。

書記官・家裁調査官の執務の実態を紹介

また、書記官や家裁調査官の職務内容についても委員から質問がありました。中矢委員長は、書記官のコートマネージャーとしての役割の重要性や、非訟事件では当事者への働きかけや資料の収集、内容の検討など、書記官が中心的な役割を担っていることなどを紹介し、家裁調査官については、少年事件や夫婦関係調整事件、面会交流事件における調査事務の複雑困難性やこれまで以上に丁寧な調査事務が求められていることなどを紹介し、それぞれの職種の増員の必要性を訴えました。

この他、概算要求からの査定について、政府の姿勢にも言及するとともに、全司法大運動の署名用紙を全法務委員に配布し、これまでの請願採択に感謝の意を示し、「定員の面でもその趣旨を活かしていただきたい」と述べて、改めて各委員に協力を求めました。

全司法大運動のとりくみ強化を

職場の実情や裁判所の人的態勢整備の必要性を国会で訴えることができたことは、今後の運動の大きな足がかりです。与野党各党の委員が中矢委員長の意見に真剣に耳を傾けていたのが印象的であり、今般の参考人質疑が、裁判所の人的・物的充実に向けた国会内の世論形成に結びつくよう、引き続き、国会議員の地元事務所への要請をはじめ、全司法大運動のとりくみ強化が求められます。

「定員法改正案は、十分なものではない」

中矢委員長の参考人意見陳述 要旨

私は、裁判所職員で組織する職員団体の立場から、今般提出されている「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案」については「十分なものではない」と言わざるを得ないと考えています。その理由は、次に述べる3点です。

第1

裁判官、書記官は今年度を下回る増員数

まず、第1に裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点です。

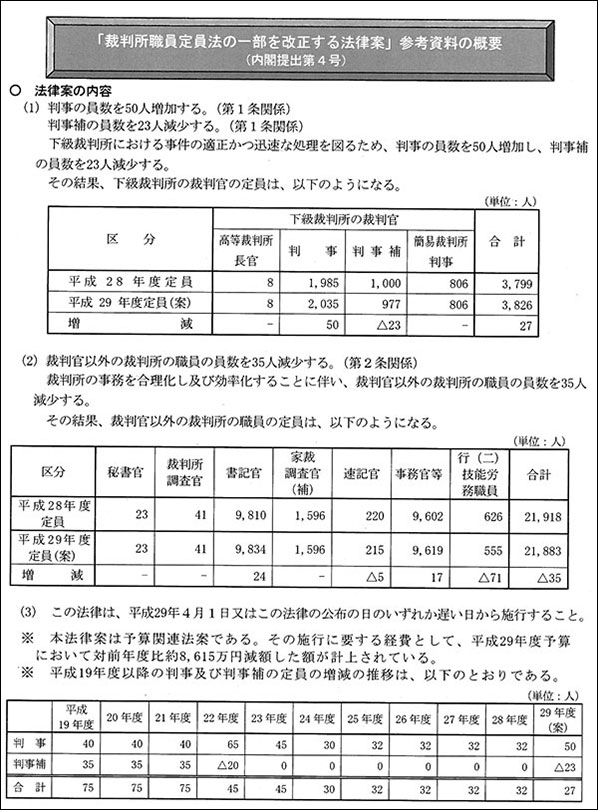

定員振替を除く実質的な増員数でみると、今年度の増員数は裁判官32人、書記官39人でしたが、平成29年度の増員数は裁判官27人、書記官24人となっています。職場実態からすると、本来はもっと多くの増員が必要ですが、少なくとも今年度と比較して、その増員数を下回る理由はないものと考えています。

現在、裁判所の中で、とりわけ人的態勢整備の必要性が高いのが家庭裁判所です。事件数も増加傾向にあることに加えて、離婚や子どもをめぐる問題など、家庭をとりまく社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっています。また、平成25年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事務が求められるようになっています。

特に、成年後見制度は、高齢化社会がすすむもとで、今後ますます重要になります。昨年4月に成立した成年後見利用促進法にもとづき、今後、政府において策定される基本計画にしたがって、とりくみが実施されますが、それらをふまえた人的態勢整備が必要だと考えています。

この成年後見のように、家庭裁判所の手続きには、民事・刑事の訴訟とは違って、裁判所自身が事実を調査し、決定する「非訟」と呼ばれる手続きが多く存在します。これらの手続きでは、裁判官の指示を受けて実際の実務に当たる書記官が大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、当事者本人が申し立てをされる事件も多いことから、事件の受付、手続きの教示など、書記官等の役割がより大きくなっています。

こうした状況を受けて、過去数年間にわたり、全国の家庭裁判所に一定の書記官が増配置されてきましたが、毎年の増員数が、家庭裁判所への増配置に必要とされる人員数に足りないために、その大部分が地方裁判所等や簡易裁判所からの配置換え、「人員シフト」によって行われています。

しかし、その一方で、地方裁判所を見ると、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について、適正・迅速に処理することが必要です。刑事事件では、勾留などの被告人等の身柄の決定に対する不服申立ての手続きである準抗告事件や、心神喪失等の状態で重大な行為を行った人の入院を決定する医療観察事件が増加していますし、被害者保護のための様々な手続きが導入され、事件関係者の情報の秘匿が求められるなど、従来の刑事裁判の枠組みを超えた事務も増えており、事件数に表れない現場の負担も増加しています。

また、昨年5月に刑事訴訟法が改正され、順次施行されていることから、今後、その対応も必要になります。従って、地方裁判所等についても、家裁への人員シフトの受け皿ではなく、むしろそれぞれに態勢整備を図る必要があります。実際、各職場からも「これ以上の人員シフトは無理だ」という声があがってきています。また、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市での人員が必要であることから、この間、毎年、地方の庁の職員が減員されており、今年度は札幌高裁管内7人、広島高裁管内11人、高松高裁管内7人、福岡高裁管内15人が削減されました。しかし、けっして地方の職場に余裕があるわけではなく、人数の少ない小規模庁において人員を削減されることの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せには限界があります。

以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えています。

|

陳述の骨子

- 裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている。

平成28年度の増員数裁判官32人、書記官39人

平成29年度の増員数裁判官27人、書記官24人

(いずれも定員振替を除く)

職場実態からすると、本来はもっと多くの増員が必要

家庭裁判所の人的態勢整備が必要

しかし、地裁等の人的態勢整備も必要

地方から都市への「人員シフト」も限界 - 家庭裁判所調査官の増員がない。

家裁調査官は平成21年度に5人の増員を行ったのを最後に増員がない。家裁の充実・強化を図るのであれば、家裁調査官の増員は不可欠 - 協力義務のない政府の定員合理化計画に協力している。

63人増員、71人削減、差し引き8人減

裁判所予算は国家予算の0.3%台→ 三権分立にふさわしい予算を

|

第2

家裁調査官の増員がない

第2に、家庭裁判所調査官の増員がない点です。

家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動等を行う専門職です。

少年事件では、未成年者が引き起こした事件は原則として全ての事件が家庭裁判所に送られますが、最初に家裁調査官が少年と面接して、非行の原因や背景、少年の状況などを把握して調査し、それをふまえて処分に関する意見を述べます。調査官のとりくみは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止に大きな役割を果たしています。

家事事件では、夫婦関係調整事件における「子どもの意思」等の調査、子どもと離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする他、成年後見事件では、書記官が行う事実の調査だけでは対応できない複雑・困難な事件の調査を行っています。このように、家庭裁判所における調査官の役割はきわめて大きく、家裁の充実・強化を図るのであれば、家裁調査官の人的態勢の整備なしには考えられません。

しかし、家裁調査官は平成21年度に5人の増員を行ったのを最後に増員が行われておらず、今般提出された法案でも増員がありません。

私どもに対する最高裁の説明では、近年のピークであった昭和59年と比較して少年事件数が著しく減少していることが、増員を要求しない理由とされていますが、平成11年以降行われている司法制度改革、及び近年の社会情勢によって、家庭裁判所が扱う領域は格段に広くなり、求められる役割も大きくなっています。また、減少したとされる少年事件についても、少年をめぐる社会状況が複雑になっていることに加えて、被害者保護のためのとりくみなどもあり、「昭和の時代」とは比較できない事務処理状況にあります。現場の調査官からは近年の少年の特徴として「自分の世界に籠りがちで、非社会的な少年が増えており、少年がどのようなメカニズムから非行を起こしてしまったのか解明するために、少年の話を聞き情報を引き出すのに、時間と手間がかかっている」との声も聞かれます。

以上のことから、家裁調査官の増員が必要不可欠であると考えています。

第3

定員「合理化」計画に協力

第3に、協力義務のない政府の定員合理化計画に協力している点です。

法案では裁判官、書記官等で合計63人の増員がある一方、政府の定員合理化計画に協力して71人を削減するため、差し引きで8人の減員となっています。

政府は平成26年7月に定員削減計画を閣議決定しましたが、裁判所はこの計画の対象ではありません。ところが、政府が定員削減に対する協力を要請し、最高裁がこれに協力する形で毎年必ず、定員削減が行われています。私たちの理解では、裁判所には定員削減に協力する義務はないものと

考えています。

削減される定員は技能・労務職員が対象となっていますが、具体的には、庁舎清掃などを担当する庁務員、庁舎管理のための守衛、裁判所の声の窓口となってきた電話交換手、庁外での尋問や検証、少年事件における身柄押送を担ってきた自動車運転手などの職種です。裁判所は従来、これらの職員を自前で配置することによって、きめ細かく行き届いた運営がされてきたものであり、定員削減が行われることには、職員としては忸怩たる思いがあります。

仮に、政府の政策によってこれらの職種が担ってきた業務をアウトソーシング等で置き換えていくのであれば、せめて定員を削減するのではなく、定員の振替も含めて裁判所の定員として活用するべきであると考えています。

先に述べた裁判部門の充実に充てることはもとより、職員の目から見ると、事務局部門においても情報セキュリティ対策、情報公開や裁判制度等を広く国民に伝えるための広報活動、国民が安心して利用できる庁舎にするための業務など、人的態勢を整備すべき部門は数多くあります。また、さらに視野を広げれば、裁判官不在庁の解消をはじめ、国民の司法アクセス拡充のための人員配置など、司法の容量拡大の観点から必要な人員配置もあると思われます。

さらには、社会情勢が大きく動いているもとで、原発訴訟や基地訴訟をはじめ、国民的な議論や社会的な論点を含んだ事件も増加しており、その傾向は今後ますます強まるのではないかと考えています。私は、こうした事件について適正、迅速に対応するうえでも、裁判官や裁判所職員の人的態勢の整備が重要だと思います。

裁判所予算は国家予算の0・3%台を推移していますが、そのほとんどが人件費であります。必要な人的態勢を整備することを正面に据えて、予算の面でも、三権分立にふさわしい拡充が図られる必要があると考えます。

|