|

職場諸要求実現のとりくみ

全ての機関で交渉、要求前進めざす

秋季年末闘争では、来年4月の人員配置、異動、昇任・昇格等の発令など、職場の切実な要求を実現に結びつけるためにも、地連・支部・分会をはじめ、青年・女性など全ての機関が主体的に、職場に根ざしたとりくみを行うことが不可欠です。5〜6月にとりくんだ「職場総点検・要求組織運動」で出された職場の意見・要求をもとに独自要求書を確立し、その実現や解決に向けた創意工夫あるとりくみに職場ぐるみで参加すること、とりわけ地連、支部、分会等の全ての機関で交渉を実施し、当局を追及し要求前進をめざすことが重要となります。

本部では、最高裁交渉や職種(事務官、調査官、速記官、書記官)上京団交渉を行い、2016年度裁判所予算案の確定期に向けたとりくみを強化します。

これ以上の減員は限界

態勢整備と超勤対策を求める

事件の複雑・困難化と事務処理の質的・量的変化にともない職場の繁忙度が増し、限られた人員での適正・迅速処理が要請される中、多くの職場で長時間過密労働が続いています。

特に家事事件が依然高い水準にあり、とりわけ成年後見関係事件の増加に加え、後見人等の不正防止に向けた対策が強化されるもとで事件処理の負担が増大し、繁忙な職場状況が続いています。家族関係が複雑になり高齢化社会が進展するもと、家裁の役割はますます大きくなり、これまで一定の人的手当は行われているものの、抜本的な繁忙解消にはつながっていません。家裁職場からはさらなる人的手当を求める要求がある一方、家裁への人員シフトの受け皿となってきた地裁等の職場からは「これ以上の減員は限界」との声が挙がっており、事件部の態勢充実に向けた大幅増員が求められます。

地簡裁では、社会経済情勢の変化等を背景として、個々の事件が複雑・困難化し、より高い専門性が求められる事件が多く係属しています。また、原発再稼働問題に関わる大型の住民訴訟など、社会的に注目を集める訴訟が相次ぐとともに、これらの事件処理に当たっての適正・迅速化の要請も強くなっています。この間の家裁への人員のシフト元となった職場も多く、人的態勢も限界に近づき繁忙度が高まっていることから、業務量に見合った人員の手当を求めていくことが重要です。

事務局についても、予算執行に対する国民の目が厳しくなるとともに、多くの庁舎新営や耐震改修案件を抱える会計課をはじめ、総務課、人事課においても件数を増す情報公開請求や度重なる給与制度の改変への対応などで、依然高い繁忙状況にあります。また、インターネット接続の一部接続制限、一元的な文書管理システムやSEABIS等の府省共通システムの導入・運用上の不具合により、事務処理の改善どころか、反対に支障を来している実態もあります。このような中で、事務局の職場では恒常的な超過勤務が続き健康を害する職員も後を絶たないことから、事務処理の改善に向けた方策をはからせていくことが緊急かつ重要な課題となっています。最高裁に対して超勤縮減や事務の簡素化・効率化のとりくみを引き続き求めるとともに、下級裁当局に対しても具体的かつ実効性のある対策を求めることが重要です。

人事院勧告に対するとりくみ

国公労連に結集し、政府への追及を強化

2015年人事院勧告では、引上げ額としては不十分ながらも、月例給・一時金とも2年連続の改善となりました。ほとんどの職員にとって、引上げ額が「給与制度の総合的見直し」による現給保障分の埋戻しになること、「見直し」による平均2%(最大4%)の賃下げ分を原資として4月に遡り地域手当に配分されることなど問題の多い勧告ですが、改善部分については早期実施を求めるとりくみの強化が重要です。あわせて、これ以上の地域間格差の拡大を許さない立場から「見直し」の中止・撤回を求め、国公労連に結集し政府への追及を強化する必要があります。

勤務時間に関する勧告では、「フレックスタイム制」の導入が盛り込まれました。問題の多い制度であるとともに、私たちの労働条件にも大きく影響することから、当面は国公労連への結集を強め、一方的な導入阻止に向け、政府への追及を強化していく必要があります。

「賃下げ違憲訴訟」「出納官吏の弁償責任訴訟」

署名・カンパ 最大限の集約をめざす

「公務員賃下げ違憲訴訟」控訴審は、第2回口頭弁論が10月14日に開かれます。昨年10月の一審判決では、事実関係に踏み込んだ審理ではなく、国側の主張に基づいて「賃下げ特例法」を追認するために、無理やり理由付けした矛盾した内容でした。控訴審では改めて、人勧を無視して強行した「賃下げ特例法」に、政府が口実として述べる高度な必要性や合理性があったのか、当事者に対する説明責任を果たしたのかなど、司法判断が厳しく問われています。職場内外のさらなる世論形成に向け、東京高裁あて「公正な判決を求める要請署名」(11月末最終集約)の最大限の集約をめざして追い上げをはかる必要があります。

また、「出納官吏の弁償責任訴訟」は、9月16日に第2回口頭弁論が開かれ、被告・国側から準備書面等が提出されました。次回口頭弁論は11月18日に指定され、傍聴行動等に引き続き最大限の結集をはかっていきます。あわせて、支援カンパについて、全司法全体で支援していく立場から、職場に広く協力と支援を呼びかけながら、最大限の集約をめざします。

|

|

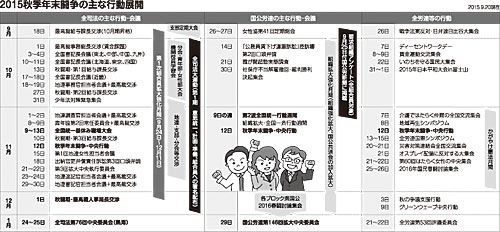

2015秋季年末闘争の主な行動展開 (図をクリックすると大きい画像が開きます) |

|