|

|

新春宣伝行動に参加する阿部書記長、井上書記次長(1/8) |

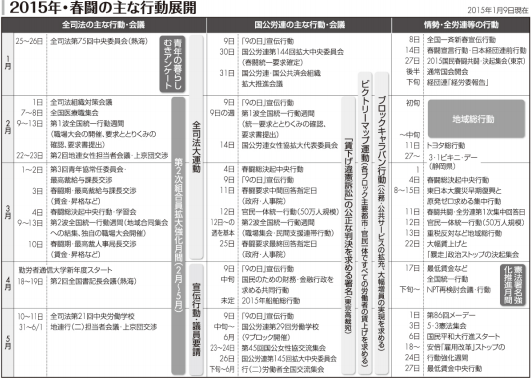

2015年春闘は、昨年12月の衆議院解散総選挙により新たな政治局面が生まれたもとで幕を開けました。全司法は、1月25・26日の第75回中央委員会において春闘方針を確立し、「まもろう憲法とくらし ストップ暴走政治 実現しよう!大幅賃上げと雇用の安定」のスローガンを国民世論に広げるため、組合員一人ひとりが職場・地域で春闘の諸行動に結集し、要求前進をめざします。

賃上げで経済を立て直せ

消費税8%への引上げを契機にGDPは大きな落ち込みを見せ、昨年7〜9月までの実質成長率は2期連続でマイナスとなりました。また、消費税引上げや円安等による3%以上の物価上昇により、労働者の実質賃金は17か月連続マイナス、前年比3%以上の大幅落ち込みを見せています。以上のデータから、アベノミクスの破綻はもはや明白です。安倍首相は「大企業が儲かれば、いずれそのおこぼれが回ってくる」とのトリクルダウン理論に固執してきましたが、結果的におこぼれはなく、大企業の儲けは内部留保へ回されました。その証拠に、大企業の内部留保は2013年には前年から13兆円増加し285兆円に達している反面、経済はマイナス成長に転落、労働者の実質賃金も下がり続けています。

秋年期にとりくんだ国公労連要求組織アンケート結果でも、生活実感では全体で65%以上が「かなり苦しい」「やや苦しい」と回答しています。また、私たち国家公務員には4月から地域によっては2%、高齢層には最大4%の賃下げとなる「給与制度の総合的見直し」が待ち受けています。安倍首相は、先の選挙対策で消費税10%への増税を先送りしたものの、2017年4月には必ず引き上げることを明言していますが、このことも私たちの生活を圧迫する大きな要因です。

14春闘では、大企業を中心に2%台の賃上げに止まるなど不十分ではあったものの、賃上げの気運が大きく高まりベア獲得を実現しました。15春闘では昨年からの賃上げの流れを断ち切ることなく、大幅賃上げを実現し実質賃金の低下に歯止めをかけ、労働者・国民の生活を改善することが最大の課題です。国公労連は、今春闘で月額平均2万円以上(4・9%)の統一賃上げ要求を掲げています。庶民の懐を圧迫する消費税増税の中止とあわせて大幅賃上げをめざしながら、全組合員参加型の春闘をめざしていくことが求められます。

まともな生活できる労働条件を

格差と貧困の拡大もいっそう深刻です。2013年の非正規労働者は過去最高の1906万人に達し、全労働者の36・7%を占めていますが、うちほとんどが年収200万円以下となっています。「求人は改善傾向」とされていますが、増えたのは低賃金の非正規労働者であり、格差と貧困の解消にはつながっていません。この実態を顧みず、安倍首相は昨年秋の臨時国会で「生涯派遣・正社員ゼロ」法案と揶揄される労働者派遣法改悪法案を提出するなど、さらなる雇用破壊を狙っています。同法案は私たちの強い反対により2度目の廃案に追い込みましたが、アベノミクスの第3の矢「成長戦略」に執念を燃やす安倍首相は再度の法案提出を狙っています。ブラック企業が大きな社会問題となる中、雇用安定とあわせ、賃金の底上げや均等待遇の実現で人間らしいまともな生活ができる労働条件を確保すること、特に非正規労働者の大幅賃上げが急務の課題となっています。

節目の年、「戦争できる国」許すな

一昨年の「国家安全保障会議設置法」「特定秘密保護法」の強行成立、昨年7月の集団的自衛権行使容認の閣議決定など、安倍政権はいっそう乱暴に「戦争できる国づくり」を推しすすめ、国民の不安と反発はかつてないほど高まっています。こうした中、昨年11月の沖縄県知事選での辺野古新基地建設等に反対した翁長氏の圧勝をはじめ、12月の総選挙での与党候補者の沖縄選挙区での全員落選は、安倍政権の暴走にNOの意思を示したものといえます。安倍首相は、こうした批判を受け止めることもなく、集団的自衛権行使に向けた関連法案の整備や辺野古新基地建設への着手、日米ガイドラインの再改定を狙っています。また、「戦争できる国づくり」のための教育への攻撃も加速しています。今年は戦後70年の節目の年ですが、政府の反動的な動きを許さない国民共同のとりくみが強く求められています。

「賃下げ訴訟」控訴審勝利めざして

「公務員賃下げ違憲訴訟」は、国公労連全体で359人(うち全司法は39人)を引き続き原告として11月13日に控訴しました。今後は、一審判決の矛盾点や問題点等について職場での学習を深め、控訴審勝利に向けたとりくみへの意思統一をはかっていくことが重要です。とりわけ、8月末を一次集約期限としてとりくむ東京高裁あて「公正な判決を求める要請署名」の最大限の集約をめざしてとりくみを強化します。

公務の役割を語り、広げよう

国公職場では、昨年7月に「5年で10%以上」削減する新たな定員合理化計画が閣議決定されるなど、国の財政事情を引き合いにした定員削減が、国の機関の役割の重要性の議論とは切り離され長年実施されています。総定員法施行前(1967年)には89万人以上いた国の行政機関の定員は、2014年度には30万人弱と3分の1以下に絞り込まれていますが、定員削減の圧力を受けているのは裁判所も例外ではありません。国民のニーズに応えようと職員は日々懸命に努力していますが、恒常的な超過勤務等で健康を害する職員が後を絶たず、職場は限界に達しています。これ以上の定員削減は、司法・行政機関の機能脆弱化と国民の権利保障の低下を招きかねないものです。今こそ、需要に見合った増員による公務・公共サービスの機能向上が求められています。あわせて、組合員一人ひとりが自らの仕事、地域や国民との関わりを見つめ直し、私たちが果たすべき役割を自らの言葉で語り、国民からの信頼を高めていくことが重要です。国公労連は「ビクトリーマップ運動」と「ブロックキャラバン行動」を今春闘の2大行動と位置付けていますが、これに「全司法大運動」を結合させ国民との対話を実践する中で、国民本位の行財政・司法の確立をめざすことが求められています。15春闘では「総対話と学習、全員結集、地域共同」を合言葉に職場から足を踏み出し、昨年以上に各種とりくみに奮闘していきましょう。

↑画面をクリックして拡大(pdf)

↑画面をクリックして拡大(pdf)

|