|

8月7日、人事院は国家公務員に対する給与等に関する勧告を行うとともに、公務員人事管理に関する報告を行いました。

2014年春闘以降、民間も含め賃上げの気運が大きく高まりを見せる中、私たちはこの間、国公労連が提起するとりくみに結集し、賃金改善勧告を求めてきました。その結果、今回の勧告では7年ぶりとなる賃金改善勧告が行われました。一方で、賃金改善額は4月の消費税増税による新たな負担にも追いつかない低額なものであるとともに、私たちが強く反対した「給与制度の総合的見直し」も勧告に盛り込まれました。

すべての労働者の賃上げと雇用の安定を実現するため、広範な労働者・国民との連帯を広げながら、引き続き職場・地域で奮闘することが求められています。

消費税、物価高騰に追いつかず

人事院は、職種別民間給与実態調査(民調)の結果、民間給与が公務員給与を上回るとして、月例給で平均1090円(0・27%)、一時金で0・15月分の引き上げ(3・95月分から4・10月分まで回復)となる勧告を行いました。また、行(一)俸給表改定では、1級の初任給を2000円引き上げて初任層に重点を置くとともに、中堅層の在職する号俸も引き上げるなどし、私たちの要求に一定応える改定を行いました。あわせて、交通用具使用者に対する通勤手当を改善するとともに、再任用職員の単身赴任手当を新設するなど、私たちが求めていた手当の改善についても一部前進しました。7年ぶりとなった月例給・一時金の改善や手当の改善は、私たちの官民共同のとりくみが実った貴重な到達点に他なりません。

一方、4月には消費税増税が行われ、アベノミクスの影響で日用品やガソリンの高騰が続いていること等により、実質賃金が5月、6月とも3・8%減少(厚労省:毎月勤労統計)している中で、改善額としてはこれらの負担にも追いつかない低額なものにとどまっています。今後さらに賃上げの気運を高めながら賃金の大幅改善に向けたとりくみを継続・強化していくことが求められています。

また、勧告では寒冷地手当についても、灯油価格や電気料金等の高騰により苦しい生活を強いられている実態を顧みず、気象データの10年ぶりの更新のみを理由とした支給地域の見直し・縮小を強行しました。あわせて、再任用職員の給与については、民調の結果で平均4000〜5000円公務が民間を下回っていることを人事院自身が認めながら、手をつけることなく改善を見送りました。引き続き、寒冷地手当の支給基準の改善と、支給開始年齢の繰り延べにより年金が支給されない実態を踏まえた定年延長の実現、再任用職員の給与水準改善を求めていくことが重要です。

行(二)賃金見直しを断念

今回の勧告の最大の焦点であった「給与制度の総合的見直し」では、民間賃金水準の低い12県の官民較差と全国の較差との率の差が2・18ポイントあるとして、来年4月に行(一)俸給表の水準を平均2%引き下げた上(1級及び2級の初任給にかかる号俸は据え置き)、級地区分と支給割合を見直した地域手当を上乗せすることとしています。地域の民間賃金の水準に公務員賃金を合わせて地域間の賃金較差を拡大することは、「職務給の原則」に反するものであるとともに、地域経済をいっそう冷え込ませる原因にもなります。また、行(一)俸給表の見直しでは、50歳台後半層が多く在職する3級以上の高位号俸について最大4%引き下げる(平均2%引き下げ分を含む)ことも盛り込まれています。これらは全国津々浦々に存在する裁判所で均質な司法サービスを提供できるよう日々職務に精励している私たち裁判所職員の思いを踏みにじるものであるとともに、年齢差別に他ならず、断じて容認できるものではありません。

一方、「総合的見直し」の課題では、私たちの運動により人事院を追い込み、見直し提案を押し返した部分もあります。具体的には、(1)民間の自動車運転手の賃金と比較して決定するとしていた行(二)職員の賃金見直しを断念させたこと、(2)給与の再配分による東京特別区の地域手当の大幅引き上げをやめさせ、現行水準にとどめたこと、(3)地域手当の支給区分の変更を一段階にとどめたこと、(4)高年齢層の引下げ対象号俸を限定させるとともに、5・6級の号俸延長を認めさせたこと、(5)現給保障の経過措置(3年間)と地域手当の段階的実施を認めさせたことなどです。これは、中央・地方での人事院交渉や各府省での交渉を積み上げ、公務員賃金改善署名を中心に全国各地でとりくみを強めてきた成果であり、貴重な到達点と言えます。

不利益変更中止を求め最後まで

今後は、秋の臨時国会における給与法改定審議に向け、賃金・手当の改善など勧告の有利な部分を認めさせ、道理を欠いた「総合的見直し」や寒冷地手当改悪など不利益変更の中止を求めていくことが重要になります。この間政府は、昨年11月に「給与体系の抜本的改革」を人事院に要請するとともに、7月には「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し、人事院の検討を後押ししてきた経過があることから、今後厳しい対応も想定されますが、最後まで諦めることなく、国公労連やブロック・県国公に結集し、職場・地域から積極的にとりくみを展開していくことが求められています。

☆ ☆ ☆

|

1.官民較差にもとづく給与改定

| (1) |

民間給与との較差(1,090円、0.27%)を埋めるため、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置きながら俸給表の水準を引上げ

改定率平均0.3%、行(一)1級の初任給を2,000円引上げ。その他の俸給表も行(一)との均衡を基本に改定(指定職俸給表は改定なし) |

| (2) |

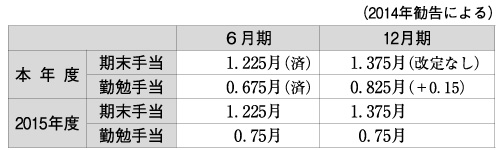

ボーナスを引上げ 3.95月分→4.10月分

勤務実績に応じた給与を推進するため引上げ分を勤勉手当に配分

|

| (3) |

通勤手当

交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ使用距離の区分に応じ100円から7,100円までの幅で引上げ |

| (4) |

寒冷地手当

新たな気象データ(メッシュ平年値2010)に基づき、支給地域を見直し |

| (5) |

実施時期等

俸給表、初任給調整手当及び通勤手当は2014年4月1日、寒冷地手当は2015年4月1日。ボーナスは法律の公布日 |

2.給与制度の総合的「見直し」

(内容)

| (1) |

地域の民間給与水準を踏まえて俸給表の水準を平均2%引下げ

| * |

民間賃金水準の低い12県を一つのグループとした場合の官民較差と全国の較差との率の差(2.18ポイント)を踏まえ、俸給表水準を平均2%引下げ。 |

| * |

1級(全号俸)及び2級の初任給に係る号俸は引下げなし。 |

| * |

3級以上の級の高位号俸は最大4%程度引下げ。 |

| * |

5級・6級に号俸を増設 |

|

| (2) |

地域手当の見直し(級地区分等の見直し、新データによる支給地域の指定見直し)

1級地20%、2級地16%、3級地15%、4級地12%、5級地10%、6級地6%、7級地(新設)3% |

| (3) |

広域異動手当、単身赴任手当の引上げ等 |

| (4) |

実施時期

俸給表は2015年4月1日に切替え。3年間の経過措置。原資確保のため、2015年1月の昇給を1号俸抑制。地域手当の支給割合は3年間で段階的に引上げ。 |

|

|