ゴールデンウィークが明けると、職場諸要求貫徹闘争が始まります。私たちの要求は国の予算によって大きく左右されますが、この時期のとりくみは、人員や昇格、庁舎設備など、最高裁の次年度(平成27年度)予算にむけた出発点となる重要なとりくみです。全司法の運動の要を担う阿部書記長に、今年の課題や意気込みなどについてお聞きしました。

要求

人員配置・事務の見直し・超勤縮減、一体で前進を目指す

諸要求期の方針を語る阿部書記長 |

―― 基本的な質問ですが、「諸要求貫徹闘争」って何ですか?

「諸要求貫徹闘争」は、4月期の人員配置や昇格発令などの結果をふまえ、その到達点と総括のもと、各職場の要求を支部から地連、本部へとビルドアップし、次年度予算の概算要求や当該年度の具体的な執行計画に反映させるとりくみです。裁判所当局は、6月に全国長官所長会同を開催し、次年度予算の概算要求方針や当該年度予算の執行計画等の策定を開始します。全司法はこの時期を、当局の策定する次年度予算の概算要求方針に私たちの要求を最大限反映させる(盛り込ませる)とりくみのスタート地点として重視し、全国一丸となった統一行動を展開しています。

また、「職場総点検・要求組織運動」を通じて職場の要求を掘り起こし、分会・支部・地連が主役となる秋季年末闘争の交渉等のとりくみに向けた準備を同時にすすめることも重視しています。

―― 今年は、どういうことが課題になっているんでしょうか?

事件部・事務局とも職場が非常に繁忙となっている中で、業務量に見合った人員の確保が早急に求められます。また、必要な人員の確保を求めていくこととあわせて、増員が年々困難となる情勢の中で、ただ漠然と「忙しいから増員を」と訴えるだけでは追及としては不十分です。具体的な職場をピンポイントで挙げ、詳細な職場実態や事務処理の改善策を訴えながら必要な手当を求めていくことが重要です。

なお、事件増などにより特に繁忙となっている家事事件担当部署に対しては、昨年度に引き続きこの4月にも、地裁からのシフトを含め一定の人的手当がなされました。適切な事務処理に対応できる態勢が確保されているのか検証するとともに、増員効果を最大限引き出すため、事務処理の改善のあり方についても検討し、当局と意見交換していく必要があります。あわせて、人が抜かれた職場についても、無理のない事務処理を行えているか注視していく必要があります。

限られた人員で事務処理を遂行する中で、職員の健康保持や家庭生活と仕事の両立、休暇取得を保障する観点から、超過勤務の大幅縮減を求めていくことも重要な課題となっています。そのためには、現場の掛け声だけに終わらせない具体的な超勤縮減策を求めていくことが重要ですし、必要に応じ事務処理の簡素化・効率化の方向での見直しもすすめていく必要があります。

裁判所における新たな人事評価制度について、全司法が昨年度実施したアンケートでは、制度理解が評価者・被評価者ともに依然として不十分な実態が浮き彫りとなりました。また、「人材育成の観点が欠落している」「目標管理的な手法を取っている制度ではないことへの誤解がある管理職の存在」などの意見が寄せられていることから、こうした職場の意見や問題点を、今後の運用に最大限反映させるとりくみを強化することが大切です。

その他にも、IT情報システム化や庁舎・機械設備、宿舎、昇格など切実な課題が山積していますが、職場の要求・意見を丁寧に拾い上げながら対応当局に対する上申闘争を強化するとともに、秋季年末闘争の各級機関の主体的なとりくみへ着実に引き継いでいく必要があります。

運動

厳しい情勢だからこそ多くの仲間の結集を

―― 国の予算は厳しいと言われていますが、その中での交渉になりますね

国の深刻な財政事情と今年度まで続いた「5年間で10%以上を合理化」するとの政府の定員削減計画により、裁判所においても人員確保を巡る情勢は非常に厳しいものとなっています。昨年11月には「新たな定員合理化計画」を策定することが閣議決定されていることから、現下の厳しい情勢は今後も続くことが予想されます。

また昇格に関しても、財政規律の確保が厳しく求められてきており、これまでの到達点が維持できない危険性も十分に想定されます。

こうした厳しい状況のもと、私たちの要求を後押しする大きな力として「全司法大運動」が挙げられます。昨年は、一昨年に引き続き衆参両院での請願採択を勝ち取りましたが、この成果が今年度の定員査定において、行政機関全体で1203名もの純減が強行される中、裁判所においては何とか4名のマイナスにとどめたと言うことができるのではないでしょうか。今年度の「全司法大運動」も終盤に入っていますが、このとりくみの強化が職場を良くすることにつながり、「国民のための裁判所」実現への近道でもあることに確信をもって、最後の追い上げに全力をあげることが求められます。

―― 7月11日に「プレート行動を配置」とありますが、これはどういう意味があるんですか?

「プレート行動」は、「要求の前進をめざし、当局から最大限の交渉回答を引き出す」ことを目的に配置する戦術です。国家公務員に争議権が制約されているもと、全司法にとって「プレート行動」は最大の戦術と言えます。当局としても、勤務時間中の「プレート行動」は避けたいため、要求前進に向けた最大限の努力姿勢や交渉回答を引き出す効果が期待できます。

7月11日の「全国統一プレート行動」は、国の深刻な財政事情から公務関連予算の確保が年々厳しくなる中、人員や昇格等をはじめとした全国統一要求の前進に向け、最高裁当局の最大限の努力姿勢を引き出すために配置しているものです。諸要求貫徹闘争では、3回の給与課長交渉、三局一課交渉(総務局・人事局・経理局・情報政策課)、人事局長交渉、事務総長交渉が実施されますが、これら交渉回答を適正に評価したうえ「プレート行動」の実施の可否を決定します。

―― 支部や分会では、どういうことをやればいいんでしょうか?

諸要求貫徹闘争でとりくまれる全国統一行動に職場から最大限の結集をお願いします。先ほどの「プレート行動」配置のほか、2回の「全国統一昼休み職場大会」や「組合員一人ひとりの上申を求める要請書」提出行動がとりくまれますが、いずれも、この時期の職場の重点要求や各種行動を意思統一し、重点要求の前進をめざすためのとりくみとなります。多くの組合員の結集で、これらの統一行動の成功をめざし、当局を追い詰める力としていきましょう。あわせて、各級機関でも独自の署名や寄せ書きなど、組合員一人ひとりが組合活動を実感できるような行動を積極的に提起していただきたいと思います。

また、「全国統一要求書」(4月下旬に送付)は必ず対応当局に提出しましょう。要求書を出さなければ、当局に私たちの要求は伝わりません。提出と同時に交渉配置を求めるとともに、少なくとも、職場の重点要求実現に向けた上申を行うよう追及しましょう。

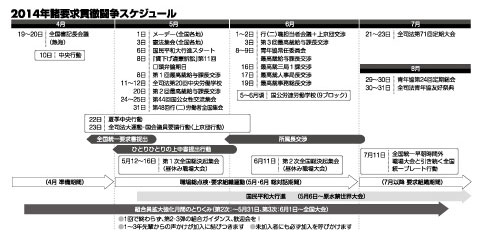

↑クリックして拡大(pdf) |